Sonntag, 4. Februar 2024 um 18 Uhr im Großen Saal

Ticketverkauf im Gemeindebüro oder an der Abendkasse.

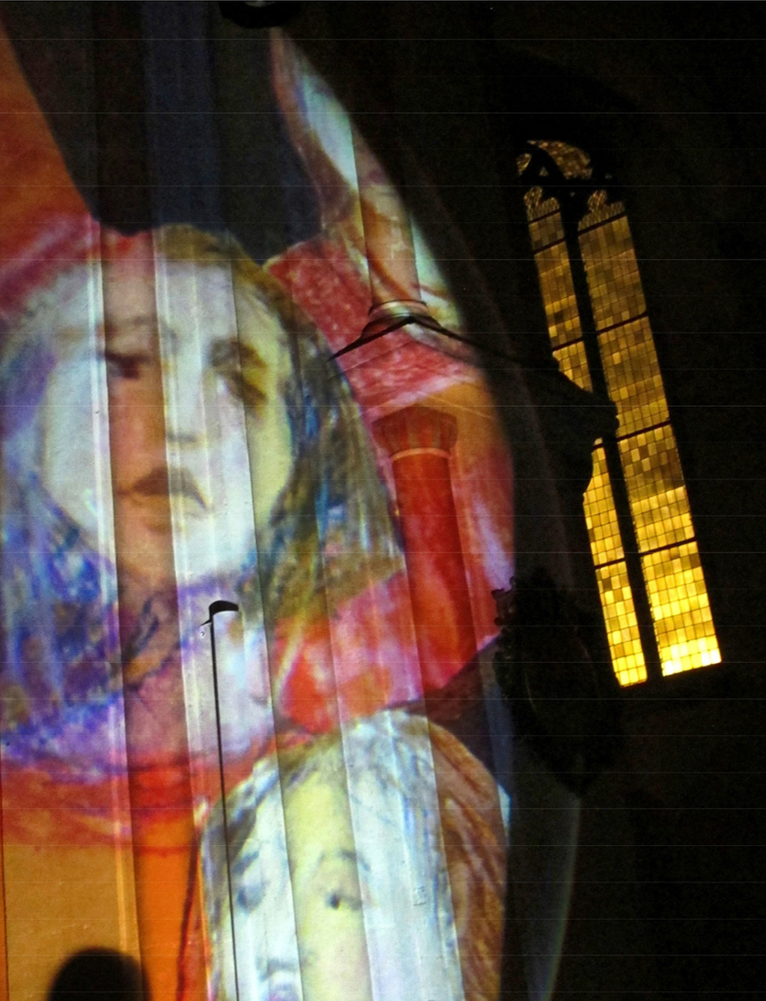

Für ein musikalisch-künstlerisches Debut auf Initiative des Bariton Janno Scheller wird am 4. Februar 2024 ab 18 Uhr der Große Saal von St. Katharinen zum Schauplatz einer besonderen Darbietung der „Winterreise“ von Franz Schubert. Zusammen mit dem Pianisten Ulrich Pakusch wird der bekannte romantische Liederzyklus zur Aufführung gebracht, wobei eine zu diesem Werk geschaffene Bilderreihe des Berliner Malers Ingo Kühl (* 1953) auf Großleinwand gezeigt wird. Diese Kunstwerke waren bereits auch in der Berliner Philharmonie ausgestellt. Anlass für dieses besondere Kunstprojekt, dessen bundesweiter Tourneebeginn nun in der Kirchengemeinde am Braunschweiger Hagenmarkt ansetzt, ist das 200-jährige Jubiläum der Erstveröffentlichung des zugrundeliegenden Gedichtzyklus von Wilhelm Müller, der durch Schuberts Vertonung weltbekannt wurde. In seiner malerischen Transformation bedient sich Kühl einer expressionistischen Bildsprache, die die atmosphärisch dichten Kompositionen untermalt und zuweilen konterkariert, sodass im Wechselspiel zwischen Wort, Ton und Bild ein mehrdimensionales Kunsterlebnis möglich wird. „Die Stimmungen der Bilder haben uns direkt angesprochen“, sind sich Scheller und Pakusch einig und werden im Jahresverlauf in Hannover, Leipzig und anderen Städten gastieren. Neben der digitalen Projektion aller Bilder zu den jeweiligen Liedern werden ausgewählte Exponate der originalen Malerei Ingo Kühls vor und während des Liederabends ausgestellt sein. Weitere Hintergründe sind in einem umfangreichen, wissenschaftlichen Begleitheft zu finden, das allen Konzertgästen zur Verfügung stehen wird. Beim Empfang im Anschluss an das Konzert besteht Gelegenheit zum Gespräch mit den Künstlern. Karten (18.-€, Schüler und Studenten: 7,-€) sind im Gemeindebüro von St. Katharinen zu den Öffnungszeiten (siehe www.katharinenbraunschweig.de) und an der Abendkasse erhältlich (Einlass ab 17:15 Uhr).

Zu den Ausführenden (v.l.n.r.):

Janno Scheller hat sich besonders durch Wiederentdeckungen und Ersteinspielungen vergessener Musik einen Namen gemacht, gastierte wiederholt bei internationalen Musikfestivals und pflegt eine enge, umfassende Kooperation mit dem Göttinger Barockorchester.

Ulrich Pakusch ist nach mehrjährigen Anstellungen an Opernhäusern kürzlich einem Ruf als Professor für die Leitung der Opernschule an der Musikhochschule in Leipzig gefolgt und hat als Dirigent, Organist und Liedbegleiter diverse Projekte verwirklicht.

Ingo Kühl entwickelte sein künstlerisches Schaffen als Maler auf diversen Reisen im Südpazifik, am Kap Horn und in entlegenen Gebieten von Papua Neuguinea. Das Zusammenspiel zwischen Malerei und Musik hat ihn mehr als einmal zu künstlerischem Schaffen inspiriert („Vier Jahreszeiten“).